以青年力 助乡村兴

本报记者 刘琴 通讯员 王玺

今年7月,长治学院组织开展了2023年大学生暑期“三下乡”社会实践活动。105支社会实践团队、80余名指导老师、5000余名大学生志愿者深入行政机关、乡村振兴、社区服务、项目建设等岗位接受锻炼,充分发挥专业优势、学科优势,结合实际情况,进一步走进社会、躬身实践。

近年来,共青团长治学院委员会持续重视大学生暑期“三下乡”社会实践活动。坚持做到提前规划部署,统筹协调,发动各系各级团组织面向社会各界征集实践岗位。实践足迹覆盖了4个省级行政区。采取线上线下相结合的方式,开展了考察体悟、志愿服务、理论宣讲、调研实践、乡村振兴、教育关爱、普通话推广、红色教育等丰富多彩的实践活动。

考察体悟贡献青春力量

潞城区辛安泉镇地处长治市潞城区东北部,因为境内有华北第二大泉岩溶性泉群——辛安泉而得名。

7月中旬,长治学院乡村振兴实践小队赶赴这座素有“上党小江南,晋冀之通衢”美誉的小镇,巧手绘制,用色彩与古韵的碰撞,诠释辛安泉镇的生生不息。亦用一颗真心,用创新与童趣,展望未来蓝图。

“安全第一,预防为主。”在石梁幼儿园内,该校大学生队员详细为园内教师讲解了健康检查制度、如何预防食物中毒、意外事故处理、安全宣传教育等安全知识。幼儿的健康成长与老师的正确引导有着密不可分的关系,通过此次宣讲,让教师学会防患,让幼儿茁壮成长,提高安全防患意识,创造和谐健康未来。

蜿蜒缠绕的太行山脉,声憾天地的虹霓瀑布,同时,该院“红泥霓虹心”实践小队走进平顺县探寻古迹,从远古神话到红色抗战故事,从狭窄古道到山川揽秀,从一穷二白到乡村振兴,成员们怀着“绘振兴蓝图,擘乡村新貌”的希冀,对虹霓村旅游基地开展调查研究和志愿服务。队员们有序地对景区开展调研,对公共设施进行日常清洁与维护,对帐篷和周边垃圾进行及时清理,营造美观整洁的雅致环境,提高广大游客的旅行体验,增加景区回头客比例。

此外,利用零碎时间,队员们还在村内开展“让艾停止,让爱蔓延”的艾滋病防治核心知识宣传,为村里的老人耐心细致地讲解相关知识,提高大家预防疾病传播的意识。此外,队员们还对村委会图书馆的书籍进行了分类整理,用辛勤汗水换取实践真理,用奋勇拼搏追赶时代变迁。

同时,生命科学系“知行合一,技术助农”宣讲团走访长治市生活垃圾分类处理科普体验馆、长治市首钢生物质能源有限公司实地学习,深入考察影响深远的环境问题,向身边人传播和倡导垃圾分类和循环利用。一张旧报纸需要六周时间降解,一个塑料杯需要整整五十年,而一套一次性餐具的降解时间长达一千年,当一些模棱两可的东西通过简洁明了的数字变得直观易懂时,实践队员们逐渐感叹大自然的神奇与不易。震撼于它的鬼斧神工,赞美它蕴含无数奥妙和生命的精华;纵观它的千姿百态,饱览天地之壮阔浩荡;赞叹它的来之不易,心痛它的满目疮痍。“人不负青山,青山定不负人”。保护生态环境,是功在当代、利在千秋的发展之道。低碳环保、绿色可持续绝不能只是口头语言,而要实打实地践行在生活中,真正在发展中保护、在保护中发展,让绿色成为我国高质量发展的动人底色。

双向奔赴相互成就

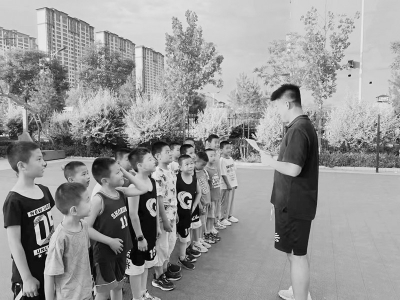

“最好的支教状态,不是自我感动式的单向牺牲,也不是‘蜡炬成灰泪始干’的苦情歌颂,而是双向奔赴、双向治愈的相互成就。”这是该院外语系“风华支教队”队长梁佳慧对短短半个月支教服务的感想。

乡村的孩子们纯真的眼神中流露着对未来的渴望和梦想。他们的衣着朴素,但眼神里却有着炽热的梦想火花。与孩子们在普通的教室里学习玩耍,让队员们看到了教育的力量和责任。孩子们渴望知识,渴望走出这片黄土地,饱览外面世界的风景,这也让无数即将登上讲台成为师者的青年们意识到,他们有更大的责任将毕生所学传递给学生们,帮助孩子们翱翔于长空。大学生暑期社会实践,让又一批热血青年投身教育,感受纯真与理想,播撒知识的种子,孕育未来的希望。

跨越繁忙的城市界限,走进乡村的那一刻,音乐舞蹈系“陇上江南”三下乡志愿服务队深深感受到了人间真实的烟火气息。为更好地融入到农民当中,实践队员们与当地农民一同耕作,帮助当地无劳动力家庭的村民解决农忙时劳动力不足的问题,近距离地了解民情民意。

田野里农民们的笑容、眼神和那股从未消散的生活热情,都是坚韧和朴实的体现。汗水混合着泥土的气息,让大家明白了食物的来之不易,每一粒稻米背后都是辛勤和汗水。这次经历对实践队员们来说,不仅是对生活的理解和感悟,更是一种对生活态度的转变,懂得从容面对生活的苦与乐,力量虽小,却让温暖的花朵灿烂绽放。

实地探寻使命初心

在吕梁市的一所小学里,传来孩子们朗朗的读书声,体育系“从心出发”推普小队在这里开展了 “我是小小故事分享者”课堂,普通话要从娃娃抓起,孩子们争先恐后踊跃分享自己的故事,彼此纠正读音,乐此不疲。孩子们互相鼓励、互相监督、说普通话、讲文明语。做中国人、讲普通话是每一个挺起脊梁的中国人的神圣宣言,更是我们责无旁贷的职责。

讲好普通话,宣传普通话,让更多的人了解普通话,写好方块字,让普通话成为我们的语言。通过此次推普活动的有效展开,标准的普通话和方正的汉字将伴随孩子们成长,融入他们的热血,绽放出文明之花。

长治市平顺县西沟乡的外墙换上了“新装”,原本“失色”的墙面逐渐变成了一幅幅色彩缤纷的新画卷,“田野青春,乡村新颖”实践团用画笔播撒希望的种子,用专业知识为乡村振兴献计献策。队员们为当地产业进行设计和宣传,实地探寻乡村发展变化,制作温情精准的宣传片。

与乡村长者亲切交谈,感受心灵的沉浸,聆听历史和乡土文化的故事。薪火“乡”约盛夏,实地探寻初心。在短短几天的大学生“三下乡”实践中,实践体验就像一缕阳光,浅浅地渗入心田。虽然在时间的长河中仅是短暂的片段,但对于队员们来说,却是一笔无价的财富。队员们品味欢笑、泪水、成长与奉献,快乐地付出了别人所不能付出的,也收获了别人得不到的。

大同市新荣区薛氏中医门诊外排起了长队,马克思主义学院“同思中医行”实践队的同学们跟随专家一起,从冬虫夏草谈到诊脉施针,进一步感受中医魅力,挖掘中医药文化精髓,推动中医药文化更加广泛融入群众生活中。

为学习更多的中医知识,深入了解中医工作,实践团队跟随中医来到农村为村民义诊。在此过程中,队员们体会到中医的不容易,也感受到了人们对于中医的信任,对于弘扬中华优秀传统文化起到了积极作用。通过本次活动,实践团队的成员对于中医文化有了更深的了解,在促进中医药知识传播普及推广的过程中,助推了中医药传承创新发展,传播了优秀传统文化。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”从实地考察的调研到教书育人的课堂,从埋头劳作的耕耘到耐心细致的宣讲,大学生暑期“三下乡”社会实践给予广大青年认识自我、突破自我、成就自我的平台。以此为起点,长院学子带着思考和感动启程,探索更加广阔的生命长河。

青年人的精神气,在书本中涵养,更在实践中砥砺。从凌晨的朝霞到夜晚的星辰,长治学院学子通过“三下乡”社会实践感受社会的脉搏,更加明确自己的责任与使命,激发起服务社会的热情。这不仅是一次社会实践,更是一次心灵的觉醒、一次人生的体悟。它让我们学会去体谅、去奉献、去关爱、去感恩,教我们成人、做事、做学问。

2023年长治学院暑期“三下乡”实践活动正式落幕,但长治学院学子的任务永不结束,会真正把“三下乡”活动作为一项基本的、长期的任务来抓,共同携手服务农民、服务农业、服务社会主义新农村建设,为国家的建设和发展做出应有的贡献。