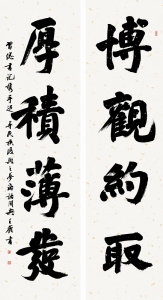

文墨双修 探本溯源

人物访谈/王鑫

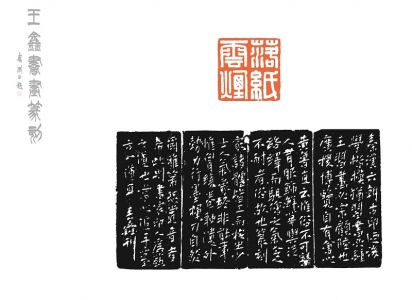

王鑫,字生泉,号墨牛,1985年4月生,山西河曲人。中国艺术研究院博士生,现为太原师范学院书法系技法教研室主任,中国书法家协会会员,山西省硬笔书法协会副主席兼执行秘书长,山西书画院书法创作员,山西省书法家协会教育委员会委员,山西省青年书法家协会常务理事,山西教育学会书法教育专业委员会副秘书长,晋中市青年书法家协会副主席,太原市书协、美协理事。

本报记者 杨伟义 高静

山西青年报:你在书法、篆刻、中国画创作的同时,还潜心于学术研究,探本溯源,技道双修。请和我们分享一下你的学书经历,并谈谈学术研究过程对书法创作和教学产生的影响。

王鑫:我5岁起跟随父亲习书,后在忻州先后跟随宋培卿先生、安开年先生、陈巨锁先生等几位老师学习请教。2005年,本科就读于太原师范学院书法专业,2009年毕业,同年考入陕西师范大学美术学院,跟随刘星老师攻读书画艺术研究与创作方向硕士学位。2012年毕业后,我回到母校太原师范学院任教。经历了近10年的教学及工作历练,2021年又考入中国艺术研究院,跟随李一老师攻读书法创作研究方向博士学位。

学书以来,在诸位老师的教诲和指导下,我一直坚持理论学习和技法实践并进提高。教学过程中,我经常对学生说,书法的学习不能纯粹只做实践、技法层面的训练,一定要有理论的思辨,再有技法的实践,用理论指导实践,用实践反哺理论,才可以得到更好的提升。

在硕士和博士阶段,我更多地在思考实践和理论之间的关系。因为我本身是教师,目前我的学术研究一方面更多地集中在书法教育方面,比如在人才培养的过程中,怎样能让我们的课程体系、人才培养方案、培养目标等更符合社会需要,如何更好地实现学生从学校毕业,在未来的岗位上学以致用。

另一方面,关于书法史类的研究,我近两年正在做的课题是山西本土石刻书迹的整理研究,比如隋唐时期上党地区的石刻研究、北魏平城时期书法整体发展的脉络等。我们的文化自信,需要回归到传统和本土文化中。我希望作为传承传统文化的一分子,立足山西本土,更多地挖掘山西当地的书法资源、更多地探寻优秀传统文化中的精髓。

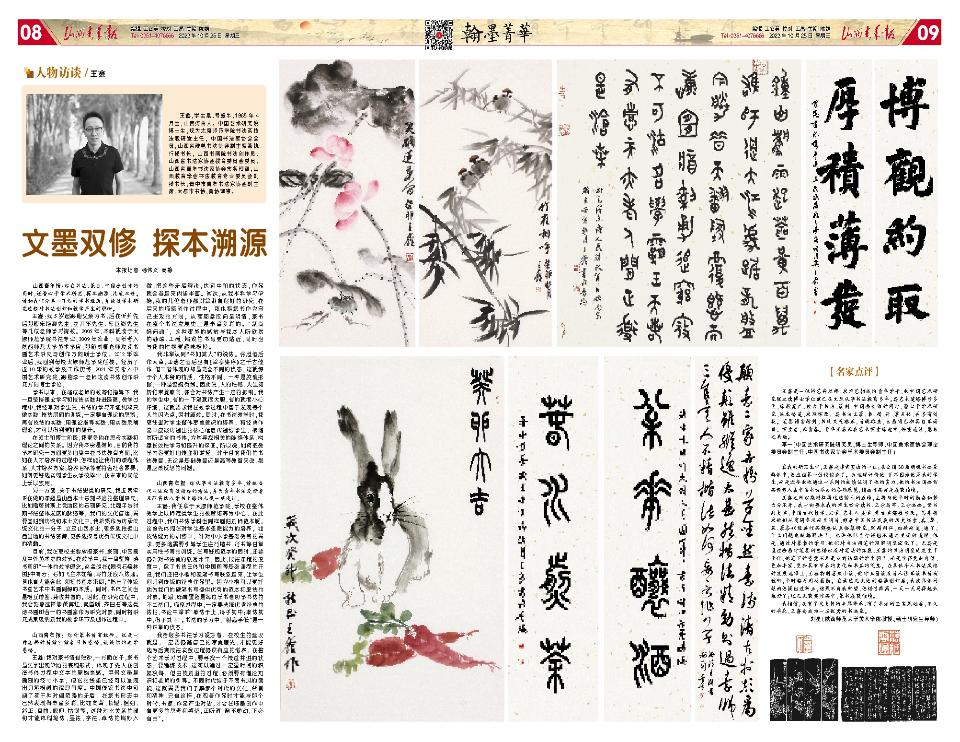

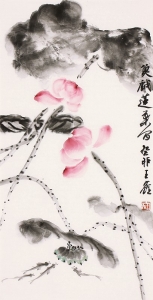

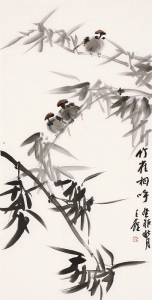

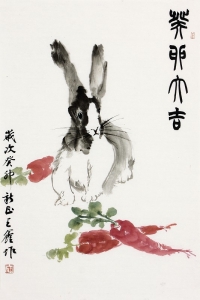

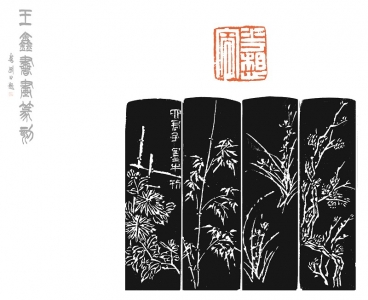

目前,我在高校主要承担篆书、篆刻、中国画及中外美术史的教学。在教学中,我一直坚持“诗书画印”一体的教学理念。赵孟頫在《题秀石疏林图》中有云:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。若也有人能会此,须知书画本来同。”指出了传统书画艺术中书画同源的本质。同时,书体之间也是相互借鉴、兼收并蓄的。因此,在研究过程中,我会刻意选择像黄宾虹、吴昌硕、齐白石等这类诗书画印合一的书画家作为研究对象,同时将研究成果吸纳到我的教学环节及创作过程中。

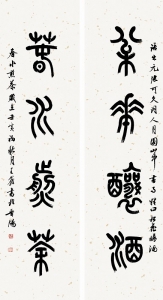

山西青年报:你对篆书情有独钟,这是一种怎样的情结?结合习书感悟,谈谈你的教学感悟。

王鑫:我对篆书情有独钟,一方面在于,篆书是文字出现伊始的表现形式,体现了先人在创造书体过程中文字的原始美感。甲骨文虽是画刻的径寸小字,但它的线条已经可以呈现出刀笔相融的浑厚气度。中国传统书法中包涵了若干种对偶范畴的矛盾,在篆书形态中已然表现得丰富多彩,比如向背、长短、粗细、斜正、直曲、偃仰、枯润等。这种对比关系的调和才能体现笔法、墨法、字法、章法的精妙入微,把这些矛盾解决,达到中和的状态,作品就会看起来内涵丰富。其次,从我本科学习伊始,我的几位老师都对篆隶有很好的研究,在后来的临摹创作过程中,我也将篆书作为自己主攻的方向。从商周秦汉而至明清,篆书在整个书法发展史上是丰富多彩的。“篆尚婉而通”,这种审美的感觉与我本人所欣赏的静谧、工稳、精致的书写更加贴近,同时也与我的性格更趣味相投。

我非常认同“书如其人”的说法。张旭酒后作大草,王羲之酒后也有《兰亭集序》之千古佳作,但二者体现的却是完全不同的状态。这就源于个人本身的特质、性格不同,一种是放浪形骸,一种是温婉秀润。因此说,人的性格、人生阅历和审美取向,都会对书法产生一定的影响。我的学生中,有的一下笔就很大胆,有的就很小心仔细,这就要求我在教学过程中善于发现每个人的闪光点,因材施教。同时,在书法教学时,我更注重对学生整体审美意识的培养,将经典作品中应该传递出的核心信息传递给学生,根据其所适合的书体,为其寻找相关的脉络体系,构建长效性学习和提升的保证。所以说,如何把教学内容更好地传递和讲授,对于目前我们的书法教育,无论是基础教育还是高等教育来说,都是应该反思的问题。

山西青年报:你从事书法教育多年,请就当代书法教育谈谈你的看法,并为青年书法爱好者及即将踏入学书之路的人提一些建议。

王鑫:我任职于太原师范学院,学校在整体教学上以师范类学生的教育培养为中心,在此过程中,我们书法学科也同样回归到师范本质。这首先体现在对学生基本素质能力的培养。如技法能力的训练中,针对中小学基础教育的需求,更多地需要引导学生进行楷书、行书等日常实用性书写的训练。在写好规范字的同时,还要提升对书法美的欣赏水平。因此,技法课程的设置中,除了书法五体和中国画等基础课程的开设,我们还把小楷和硬笔书写联系起来,让学生回归到传统的经典作品里。因为小楷可以更好地为我们的硬笔书写提供优秀的范本和取法的对象。临摹,毋庸置疑是每位学书者初学书法的不二法门。临摹过程中,一定要选择优秀经典的法帖,书论中常讲“取法于上,得乎其中;取法其中,得乎其下”。书法的学习中,“眼高手低”是一种正常的状态。

我给很多书法学习爱好者、在校生的建议就是,一定要提高自己的审美眼光,才能更好地为后期技法实践过程提供有益的滋养。在整个艺术学习过程中,要寻找一个技道并进的状态。要锤炼技术,这可以通过一定量时间的积累获得。但由技到道的过程,必须要有理论知识和老师的引导。不同时代给予不同书风的面貌,这就需要我们了解那个时代的文化、背景和精神,只有这样,在观看作品时才能与那个时代、书家、作品产生对话,才会在临摹创作中有更多的思考和感悟,正所谓“翰不虚动,下必有由”。

【名家点评】

王鑫是一位持艺舟双楫、求学艺相成的青年学子,来中国艺术研究院攻读博士学位前已在太原从事书法教育多年。其艺术道路博涉多优,路数宽广,致力于书法、篆刻、中国画创作的同时,潜心于学术研究,返本悟道,求理探源。其书法工篆、隶、楷、行、草五体,并多有创获。笔墨语言精到,书风文气雅正,清刚雄秀,点画间已初具自家面目。探索者,正青春。青年王鑫正在艺术探索路途中,任重道远,愿与之共勉。

李一(中国艺术研究院研究员、博士生导师,中国美术家协会理论委员会副主任,中国书法家协会学术委员会副主任)

在我的研究生中,王鑫是非常突出的一位;在全国80后新锐书画家群体中,他应该算一位佼佼者了。我这样评价他,并不因为他是我的学生,而是近年来他通过一系列的成绩证明了他的实力,他的书法国画作品频频入展中国书协举办的各项展览,国画作品亦是屡获佳绩。

王鑫之所以能够取得这些骄人的成绩,主要与他平时的勤奋和努力分不开。我一向要求我的学生四分读书、三分写字、三分画画。读书则史学、中国古代哲学、文学、艺术人类学、考古学都要涉及。写字要求他们从商周秦汉而至明清,顺着中国书法发展的历史线索,真、草、隶、篆各代经典作品都要认真临摹研究,取精用弘,由精而通;通了,什么问题也就都解决了。也许他们至今还想不通这里面的道理,但是,通过对篆隶的学习,他们对书法用笔的理解明显深化了。尤其是通过画画对笔墨的感悟以及对笔法的拓展,王鑫的书法明显地发生了变化,他笔下的感觉不再是以前怯弱的学生调了,而是变得更加自信、更加丰富、更加具有节奏的变化和书卷的气息。在具体个人书法风格的发展选择上,王鑫特别喜欢小篆,他对玉箸篆及清人诸家篆书情有独钟,平时临习用功最勤。在看过几次他的临摹创作后,我就具体问题向他提出过纠正,结果不负我所望,他悟性很高,一天一天写得越来越好了;这几次获奖作品中,篆书屡获佳绩。

我相信,在有了文史哲的丰厚修养、有了书法的坚实基础后,不久的将来,王鑫会成为一名优秀的书画家。

刘星(陕西师范大学美术学院教授、硕士研究生导师)