游心方寸 俯仰自得

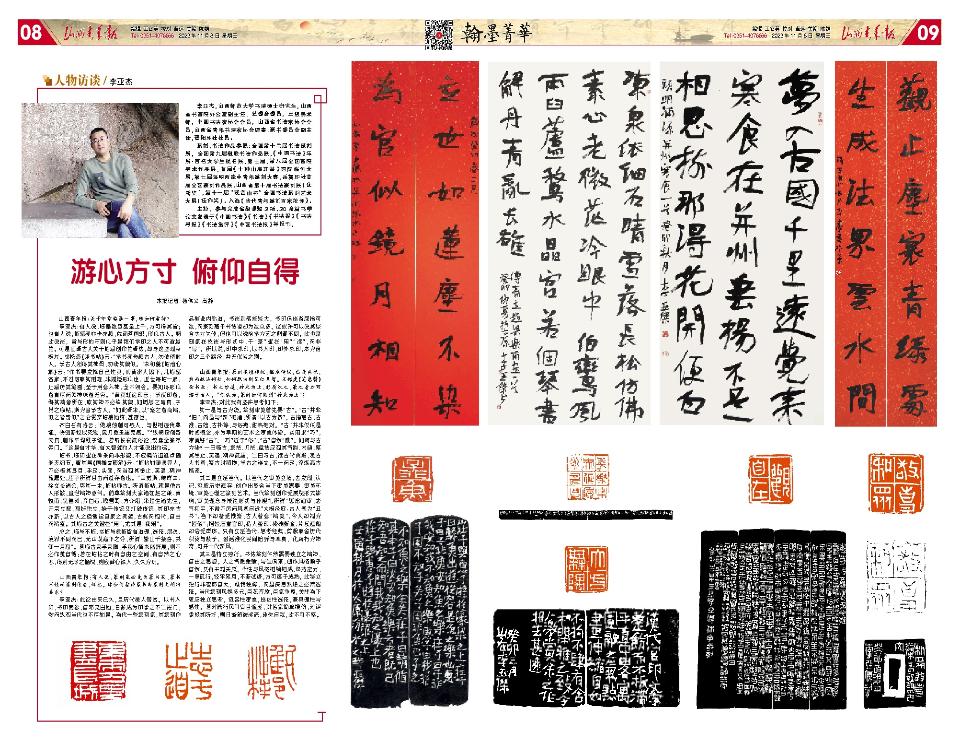

人物访谈/李亚杰

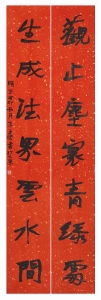

李亚杰,山西师范大学书法硕士研究生,山西省书画院办公室副主任、艺委会委员,三级美术师,中国书法家协会会员,山西省书法家协会会员,山西省青年书法家协会理事、篆书委员会副主任,晋阳印社社员。

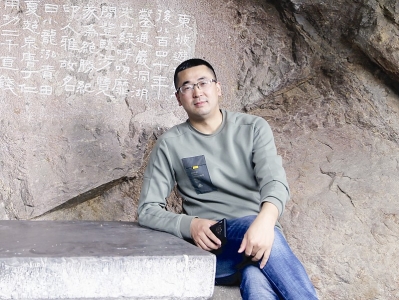

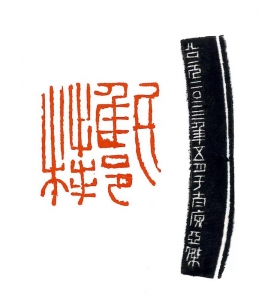

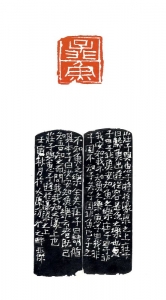

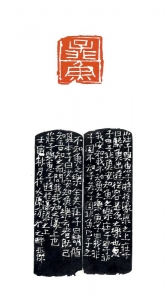

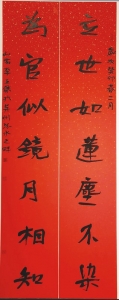

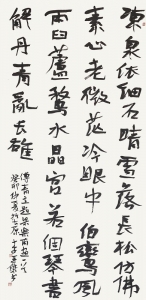

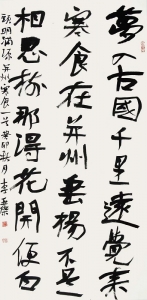

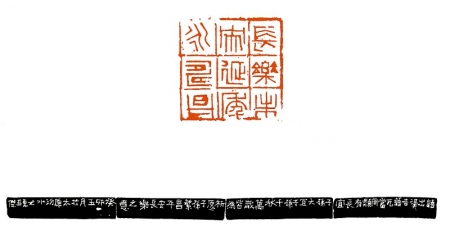

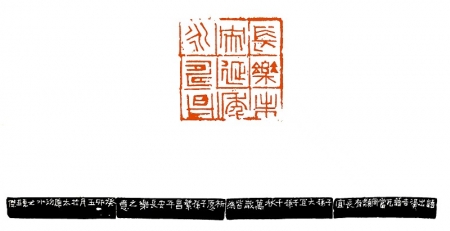

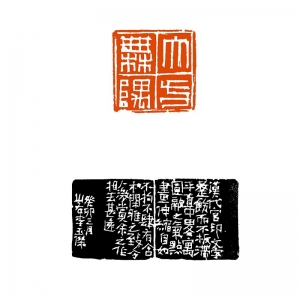

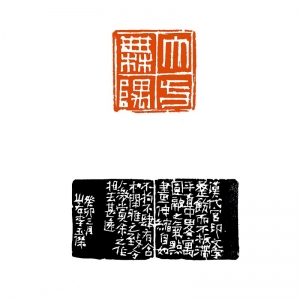

篆刻、书法作品参展:全国第十二届书法篆刻展,全国第九届楹联书法作品展,《中国书法》年展·百名大学生提名展,第七届、第八届全国画院美术作品展,首届《十钟山房印举》国际临创大展,第七届海峡两岸中青年篆刻大赛,岳麓印社首届全国篆刻作品展,山西省第十届书法篆刻展(优秀奖),第十一届“观音山杯”全国书法篆刻艺术大展(佳作奖)。入选《当代青年篆刻百家批评》。

主持、参与完成省级课题3项,30余篇书学论文发表于《中国书法》《书法》《书法报》《书法导报》《书法赏评》《中国书法报》等报刊。

本报记者 杨伟义 高静

山西青年报:关于印章临摹一事,您如何看待?

李亚杰:有人说,临摹数百甚至上千,方可得其旨;也有人说,临摹须亦步亦趋,依葫芦画瓢,形似古人。照此说法,量与形的守则似乎是我们学印之人不可逾越的。可是回看古人关于临摹创作的看法,却与这些观点相左。梁松斋《评书帖》云:“学书须步趋古人,勿依傍时人。学古人须得其神骨,勿徒其貌似。”朱和羹《临池心解》云:“作书要发挥自己性灵,初莫寄人篱下,凡临摹各家,不过窃取其用笔,非规矩形似也。近世每临一家,止摹仿其笔画;至于用意入神,全不领会。要知得形似者有尽而领神味者无穷。”黄宾虹论印云:“学汉印者,得其精意所在,取其神不必肖其貌,如周舫之写真,子昂之临帖,斯为善学古人。”如此看来,以“察之者尚精,拟之者贵似”之论贯穿临摹始终,甚谬也。

齐白石有诗云:“做摹蚀削可愁人,与世相违我辈能。快剑断蛟成死物,昆刀截玉露泥痕。”“纵横歪倒贵天真,削作平均稚子能。若听长安流俗论,汉秦金篆尽旁门。”这是有才华、有大智慧的人才能说出的话。

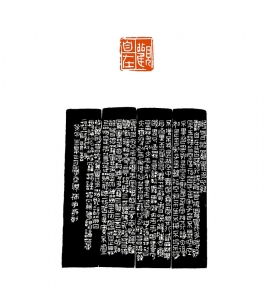

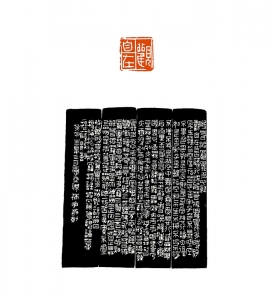

临书、临印重在神采而非形貌,不应模仿追逐点画形态细节。董其昌《画禅室随笔》云:“临帖如骤遇异人,不必相其耳目、手足、头面,而当观其举止、笑语、精神流露处,庄子所谓目击而道存者也。”王觉斯、傅青主、徐文长诸公,终其一生,临帖师古。所谓临帖,就是借古人形骸,宣泄精神意气。前辈篆刻大家诸如赵之谦、黄牧甫、吴昌硕、齐白石、钱君匋、方介堪、来楚生诸先生,开宗立派,高标独立,始于传统又打破传统,其印亦古亦新,以古人之矩镬运自家之灵趣,古典而现代,自由而精整。其临古之关键在“用”,尤其是“我用”。

总之,临与不临、实临与意临皆有道理,选择、层次、境界不同而已,无正误高下之分,所谓“攀山千条路,共仰一月高”。若临古束手束脚,手眼心智未能舒展,则不必作茧自缚;若在临帖之时有自由之空间,有自然之心态,得到无尽之愉悦,则应潜心深入,久久为功。

山西青年报:有人说,篆刻家必先为篆书家,篆书不佳而篆刻佳者,鲜也。你如何看待篆书与篆刻之间的关系?

李亚杰:此论由来已久,且历代被人赞赏。以书入印,书印同参,自邓完白始,日渐成为印学之不二法门,然而纵观当代也不尽如是。当代一些篆刻家,其篆刻作品被业内称道,书法则落差较大,书印俱佳者屈指可数,而篆刻高于书法者却为数众多。这或许可以说其综合实力欠佳,但也可以说治学为艺之侧重不同。此类篆刻家在技法与形式中,于“篆”重在“用”“读”,而非“写”。所以说,印中求印,以书入印,印外求印,本为治印之三个路径,并无优劣之别。

山西青年报:篆刻根植传统、继承传统,已是共识,然而取法何处、如何取法则见仁见智。王僧虔《笔意赞》论书云:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”你认为,篆刻如何做到“神采为上”?

李亚杰:对此我有些许思考如下:

其一是与古为徒。篆刻审美首先要“古”。“古”并非“旧”,而是与“新”相通,所谓“以古为新”。古指高古、古雅、古拙、古朴等,与俗媚、甜熟相对。“古”并非仅仅是时间概念,亦为早期的艺术之审美体验。实用求“巧”,审美好“古”。“巧”近于“俗”,“古”自然“雅”。如何与古为徒?一曰临古,篆法、刀法、章法应观其气韵、内涵,察其举止、笑语、精神流露。二曰习古,读古代典籍,赏古人书画,鉴古时器物,学古之诗文,不一而足,淬炼高古格调。

其二是立足当代。以当代之审美立场,去发现、认识、汲取历史遗存,创作出契合当下审美需要、审美环境、审美心理之篆刻艺术。当代篆刻创作受展览形式影响,审美理念与技法形式与孙虔礼所谓“思虑通审,志气和平,不激不厉而风规自远”大相径庭:古人视为“丑书”,当下却备受推崇;古人着意“精美”,今人却视为“匠俗”;相较庙堂官印,私人玺印、残砖断金、片瓦遗陶却倍受青睐。只有立足当代、思考经典,剪裁取舍历代积淀与赋予,激活雅化民间拙野与率真,化腐朽为神奇,可开一代新风。

其三是特立独行。书法篆刻俨然需要独立之精神,自由之思想。人之气质秉赋,与生俱来,创作风格顺乎自然,又有主观关照。个性与风格相辅相成,保持定力,一意孤行,经年累月,不断试错,方可臻于成熟。此特立独行非夜郎自大,唯我独尊,而是深思熟虑之必然选择。当代篆刻风格多元,百花齐放,百家争鸣,关注当下更应独立思考。包容性审美,排它性选择,兼具理性与感性。若对流行风气盲目追逐,对名家简单模仿,对评委投其所好,则日渐随波逐流,迷失自我,此不可不察。