上下求索 与古为徒 临池不辍

人物访谈

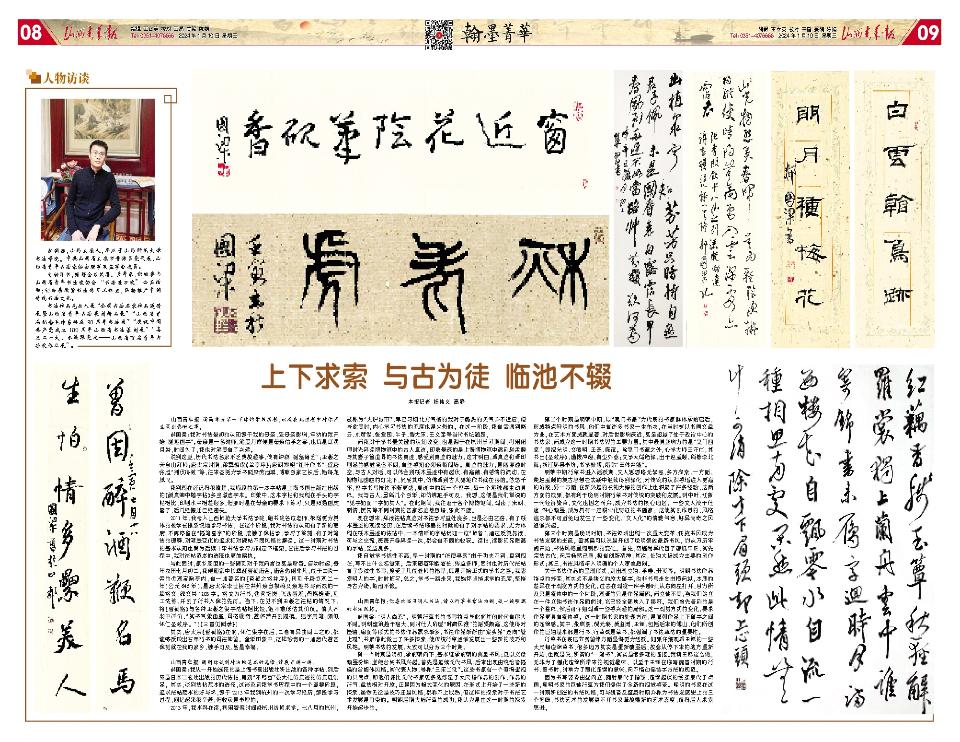

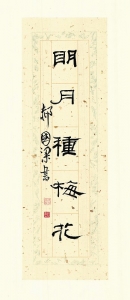

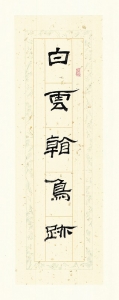

郝国梁,山西太原人,毕业于山西师范大学书法学院。中共山西省太原市晋源区党代表,山西省青年书法家协会理事及监事会成员。

自幼习书,颇好金石笔墨。多年来,积极参与山西省青年书法家协会“书法进万家”公益活动;创办廣微堂书法传习工作室,弘扬推广中国传统书法文化。

书法作品先后入展“全国书法名家作品邀请展暨山西省青年书法篆刻精品展”“山西省首届纪念毛泽东诞辰90周年书法展”“庆祝中国共产党成立100周年山西省书法篆刻展”“喜迎二十大,永远跟党走——山西省百名青年书法家作品展”。

本报记者 杨伟义 高静

山西青年报:请简单分享一下你的学书历程,以及在此过程中对你产生深刻影响之事。

郝国梁:我对书法最初的认知源于我的母亲,受母亲影响,年幼的我开始“提笔画字”。母亲是一名教师,笔墨丹青便是母亲信手之事,也算是耳濡目染,时间久了,我也对笔墨有了兴趣。

说到这里,历代书法名家不乏典故趣事,传有钟繇“掘墓偷艺”;王羲之天台山拜师;唐太宗时期,萧翼骗取《兰亭序》;唐朝郑虔“红叶作书”;盛唐张旭“判状得教”等,往来圣贤为学书砚染涝池黑,博取百家之长后,始得龙凤飞。

我到现在还记得很清楚,我临摹的第一本字帖是上海书画出版社出版的《颜真卿中楷字帖》多宝塔选字本。印象中,这本字帖和我现在手头的字帖相比,印刷水平相差很多,但那时是在母亲的要求下练习,只是照猫画虎罢了,后几经搬迁已经遗失。

2011年,我考入山西师范大学书法学院,随书院各位老师,根据更为具体的教学安排系统地学习书法。在这个阶段,我对书法的认知有了新的高度,不再停留在“提笔画字”的阶段,接触了碑帖学,学习了篆刻,有了对笔法的理解、对笔墨变化的追求和对碑帖不同风格的解读。这一时期对书法的基本认知也算为后续十年书法学习方向定下框架。在往后学习书法的过程中,我对法帖范本的选择也更加偏执。

与此同时,家乡周围的一些碑刻对于我而言也甚是珍贵。自幼时起,每年农历七月初二,我便随家中长辈赶晋祠庙会。庙会热闹非凡,位于主殿一旁的贞观宝翰亭内,有一通著名的《晋祠之铭并序》,刊刻于唐贞观二十年(公元646年),是唐太宗李世民在并州亲自撰稿又亲笔书写而成的一篇铭文,碑文共1203字。铭文为行书,劲秀挺拔,飞逸洒脱,骨格雄奇,刻工洗练,开创了行书入碑的先河。当下,在见不到王羲之法帖的情况下,将《晋祠铭》与各种王羲之集字法帖相比较,绝不敢低估其价值。清人齐羽中评价:“其书气象函盖,骨格雄奇,盖俨然开创规模。结字用笔,颇似怀仁圣教序。”(《三晋见闻录》)

其实,唐太宗《晋祠铭》在前,怀仁集字在后,二者有异曲同工之妙,都能够反映出右军行书的骨法神韵。童年印象中,这样珍贵的一通唐代著名碑刻就在我的家乡,触手可及,甚是幸福。

山西青年报:刚刚你谈到对法帖范本的选择,请展开讲一讲。

郝国梁:我从一开始选择的是上海书画出版社所出版的各种字帖,到后来是日本二玄社出版的历代法帖,再到“不鸣室”最大化仿真迹的仿真复制品。其实,谈到法帖范本的选择,这涉及到我学书历程中的一个重要阶段。追求法帖范本的好与坏,源于2013年我到杭州的一次学习经历,那段学习过程,回忆起来很辛苦,但收获是丰厚的。

2013年,我本科在读,利用暑假时间赴杭州访师求学。七八月的杭州,被称为“火炉城市”,早已习惯北方气候的我对于酷热的天气并不适应,但与此同时,内心学习书法的态度也是火热的。在这一阶段,我有幸遇到储云、刘彦湖、张爱国、牛子、鲁大东、王义军等当代书坛翘楚。

而我对于学书最关键的认知改变,也是源于在杭州学习期间,利用闲暇时光拜读博物馆中的古人真迹。印象最深的是上海博物馆中遇到赵孟頫与其妻子管道昇的书法真迹,感受到真迹的魅力。这才明白,看真迹和看印刷品的感觉完全不同,有些感知必须亲临现场。真迹的魅力,是能穿透时空,与古人对话,可以体会到纸本墨迹中有起伏、有高潮、有感情的流动。在博物馆幽幽的灯光下,沉浸其中,仿佛看到古人提笔作书就在眼前。悠悠千年,汉字书写技法不断更迭,真迹中的每一个汉字、每一个笔触都生动具体。我与古人,虽隔几个百年,却仿佛触手可及。我想,这便是我们常说的“见字如面”“字如其人”。在此期间,我往返于各个博物馆间,观读了宋朝、明清、民国等不同时期的名家名迹数百幅,乐此不疲。

现在想来,拜读法帖真迹对书法学习益处良多,也是必由之路。有了纸本墨迹的观读经历,在后续书法临摹的时候便有了对字帖的要求,尤为体现在纸本墨迹的法贴中。一本清晰的字帖犹如一位“师者”,通过反复品读,可与之交流,每每开卷拜读一次,都会有不同的收获。读帖,读影印品质高的字帖,受益良多。

我自觉学书悟性不高,早一时期的“彷徨寻索”由于功夫不到,直到现在,写不出什么名堂来。后来随着年龄增长,转益多师,同时也对历代法帖有了尝试性书写,接受了几位老师的指导,算是开始正式的学书之路。我喜爱明人的字,时时临习。总之,学书一路走来,我始终坚持求学的态度,坚持与古为徒,临池不辍。

山西青年报:你喜欢临习明人书法,请以行草书章法为例,谈一谈明朝的书法风格。

郝国梁:“明人尚态”,明朝行草书的书写特点与此前其他时代有很大不同。明朝建筑趋于高大,同时仕人阶层“附庸风雅”的愿望颇高,这使得对挂轴、扇面等形式的书法作品需求渐多,书法作品渐渐由“案头品”走向“壁上观”,书家借此做出了许多探索,使传统行草逐渐发展出一些新的技巧和风格。明朝书法的发展,大致可以分为三个时期。

第一个时期是明初,承前朝而下,基本继承前朝的典型书风;复以文章翰墨粉饰,遂使台阁书风兴起。首先是延续元代书风,后来出现由统治者提倡的台阁体风格。其代表人物,号称“三宋二沈”。这些书家有一个值得重视的共同点,即他们都比元代书家更多地涉足了大尺幅作品的创作,作品的行气、章法相对开放。正是因为幅式变化的原因,在形式上开始了一些新的探索,虽然无论是技巧还是风格,都称不上成熟,但这样的探索对于书法艺术发展是可贵的。明朝后期大幅行草的成功,我认为是由这一时期的探索开始起步的。

第二个时期是明朝中期,以“吴门书派”为代表的书家群体承前启后,形成特点鲜明的书风,他们中有许多书家一生布衣,在当时专以书画文章为业。在艺术方面成就显著,对后世影响深远,甚至超越了处于政治中心的书法家,而成为这一时期书法界的主要力量。其中最具影响力的是“吴门四家”,即祝允明、文徵明、王宠、陈淳。除吴门书派之外,心学大师王守仁,其书出《圣教序》,遒拔冲逸,有尘外意;文学大儒陆深,出于赵孟頫,稍掺李北海;浙江鄞县丰坊,书学极博,堪称“五体并能”。

明朝中期行草书进入活跃期,文人思想略无禁忌,多方探索,一方面,使赵孟頫的复古思想在实践中继续得到深化,对传统的认识感悟进入更高的阶段;另一方面,在新兴起的长轴大幅的创作上也积累了许多经验,这两方面的成果,都有利于晚明时期行草书对传统的突破和发展。明中叶,江浙一代经济繁荣,文化也因之而兴,成为书法的核心地区。一些文人淡于仕途,潜心翰墨,成为具有一定职业化特征的书画家。这使其创作目的、风格追求都不可避免地发生了一些变化,“文人化”的清雅气息、好异尚奇之风逐渐兴起。

第三个时期是晚明时期,书法领域出现一次重大变革,狂放书风成为书法发展的主流。董其昌可以说是开创了晚明豪放派新书风。约从万历年间开始,书法风格呈现剧烈的变化。首先,奇崛尚异代替了谨慎平正,其先宗法古代,而后畅然己意,极有创新精神;其次,长轴大幅成为主要的创作形式;其三,书法风格带入明确的个人审美趋向。

关于书法作品的呈现形式,则出现立轴、手卷、册页等。明朝书法作品特点的转变,其实远不是狭义的放大单字,也非书写走向由横而纵,本质的差异在于观赏方式的变化。过去在观赏一件手卷时,从右向左打开,目力所及只是整体中的一个片段,观看的只是作品局部。而立轴不同,当我们站立在一件立轴书法作品面前时,它已经全部映入了眼帘。我们首先看到的是一个整体,然后再仔细观看一些感兴趣的局部。这一观赏方式的变化,要求作品更具有整体感。这一时期书家的处理方法,是增强作品上下单字之间的连绵感。其中,张瑞图、倪元璐、黄道周、王铎,包括后来的傅山,他们所创作的巨轴基本都是行书、行草或是草书,都强调了书法章法的重要性。

行草书在表达节奏韵律方面显得更为活跃。如果仔细观看王铎的一些大尺幅连绵草书,很多地方其实是重新蘸墨后,故意从停下来的地方重新开始,也就是说,所谓的“一笔书”,其实是很多笔的连接。我猜王铎这么做,无非为了强化连绵所带来的视觉趣味,以至于王铎在临写魏晋时期的行书、草书时,时常为了强化连绵的意味,而不惜动摇结字方法的规范。

因为书写姿势由坐而立、腕肘取代了指掌、连绵起伏的线条取代了点画,晚明书家的巨轴行草为我们提供了全新的视觉感受。晚明的书家在这一时期所创造的书法风格,可与魏晋及盛唐时期并称为书法发展史上的三个巅峰,书法艺术的发展离不开书家革故鼎新的艺术态度,值得后人求索思进。