1800余名大同青年“返家乡”聚力高质量发展

本报记者 吕汉富 通讯员 李娜

家雁群归话桑梓,实干铸就新篇章。大同共青团深刻领会团中央、团省委关于开展“2025年全国大学生‘三下乡·返家乡’社会实践活动”的要求,立足市情实情,主动担当实干,以“受教育、长才干、作贡献”为宗旨,为1800余名大学生架设实践桥梁、搭建活动平台,引领参与各类活动170余场,为大同市基层治理、社会建设、民生服务等方面作出了诸多贡献,成为青春聚力高质量发展的生动体现。

组织引领 穿针引线织好机制运行“一张网”

寒假期间,大同市各级团组织严格落实工作要求,充分发挥组织优势,推动构建精准化、系统化的工作闭环。在推进大学生“返家乡”社会实践工作中,始终聚焦破解人岗匹配难、实践效果弱、管理松散化的现实问题,通过强化岗位对接、培训动员、日常管理三大支撑,织密织牢大学生“返家乡”工作机制保障网。

大同市充分发挥共青团组织资源整合优势,通过构建 “需求—供给—匹配”全链条服务机制,精心架好学生能力与岗位需求桥梁。在保持与用人单位紧密沟通的基础上,立足本地实际情况,形成涵盖基层治理、产业发展、环境保护、文字编辑等岗位清单,并将岗位实际需求与大学生专业特长和兴趣爱好有机融合,双向选择强化人岗精确匹配。针对乡村振兴、志愿服务等项目,选派具有相关经历、专业适配的学生参与实践,承担任务,让专业人才、优秀学生在“项目制”实践中找到施展舞台。

大同市各级团组织坚持 “安全为基、纪律底线、思想铸魂”三维原则,开展岗前培训动员会、座谈会等17场,覆盖大学生640余名,确保学生“带着信心上岗,守着安全实践”。团灵丘县委通过赋能培训、安全教育与“探索自我”心理健康对学生进行了岗前动员;团广灵县委为参与学生购买保险,提供必要的工作和生活保障;团平城区委以线上推广+线下见面的方式,以街道团委为单位对点对人明确实践工作内容和要求;团新荣区委将政治引领融入岗前动员,为实践活动的顺利开展奠定了坚实基础。

强化日常管理,护航实践成效。聚焦“放管脱节”难题,探索开展“立体化、周期式”管理,横向上,保持团组织与用人单位的直接沟通,确保学生的问题和需求能够得到及时响应和解决,形成双向互动、共同管理的良好局面;纵向上,各单位根据工作要求,组织学生队伍通过选举、推荐等程序,产生了队长、副队长等职务,并划分了组织、宣传、后勤等功能小组,增强了学生的团队意识和责任感,同时实时记录和留存学生实践工作情况,建立跟踪问效机制,形成真实可靠的实践记录,保证了实践内容的高效开展。

多维发力 点面结合绘好服务实践“一张图”

坚持让青年了解家乡、服务家乡的原则,引领大学生们“到基层去,到群众最需要的地方去”,围绕基础工作、民生服务、文化传承等维度开展志愿服务135次,参与春节、元宵民俗活动20余场,1800余名大学生参与,用实际行动践行志愿服务精神,为家乡发展注入青春活力,展现了新时代青年的责任担当。

立足岗位,夯实基础工作。聚焦青年大学生能力提升与用人单位实践需求,各部门结合岗位实际,为大学生积极搭建成长平台,帮助他们快速融入角色,用人单位组织经验丰富的基层干部、专门人员指导大学生熟悉业务流程,承担撰写文稿、制作展板、整理档案、活动策划与执行等基础性工作,从理论支持、方案设计、流程优化到协调跟进,鼓励学生在“实战”中强化工作能力,提升专业素养。寒假期间,“返家乡”大学生广泛参与到用人单位会场布置、视频拍摄、文件整理、数据录入等内容中,成为基层工作的“青春智囊团”。

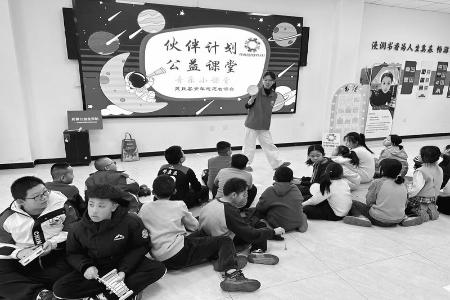

扎根一线,暖心服务民生。以切实解决群众急难愁盼为导向,推动大学生志愿服务向乡村、向基层延伸倾斜。平城区、灵丘县、天镇县、新荣区等地组织大学生深入乡村、街道,参与村务公开宣传栏更新、惠民政策解读、帮扶困难群众、环境整治处理、网格化管理服务等工作,入户开展防艾宣传、青少年心理健康调查和消防安全宣传,开展 “助困帮扶,‘暖’情过节”走访慰问活动,有效服务乡村、街道治理;针对留守儿童假期守护、双职工家庭假期“带娃难”等问题,灵丘、广灵、云州、浑源、云冈等县、区积极创新服务手段,依托“伙伴计划”“童心港湾”“爱心托管班”等品牌项目,因地制宜开设红色教育、课业辅导、手工创作、生活技能培训等课程,服务覆盖青少年2000余人次。

传承文化,点亮城乡烟火。围绕春节、元宵节传统节日,组织690名志愿者投身文化服务,助力城乡景点焕发新活力。积极守护节日秩序,大学生志愿队伍深入机场、车站护航春运,协助旅客购票、行李搬运,在街道市集维持市场秩序,疏导道路交通;服务用人单位、基层组织开展“春联下乡”、元宵灯会、社火、春晚等活动,真正做到惠民心、暖人心。同时,为切实提升假期文旅服务质量,平城区、浑源县组织“返家乡”大学生组成的“外语志愿服务队”在古城、恒山等景区为外国游客提供双语讲解服务,以青春热情助力文旅“出圈”。

效果延伸 目标导向架起人才汇聚“一座桥”

大同市各级团组织竭力推动大学生假期返乡实践,为引领更多大学生关注家乡、热爱家乡、回到家乡、为家乡作贡献打下了基础,为服务该市人才工作、推动人才汇聚增添了动力。

注入工作活力,缓解人员短缺困境。大学生假期返乡参与实践,短期弥补了各用人单位在文化宣传、活动策划、技术应用等方面的人力不足。返乡大学生在 “爱心托管班”“景区双语服务”等项目中承担专业角色,用技能填补基层服务短板。同时,返乡实践有利于为本土人才回乡“蓄水”。部分大学生在实践中发现基层创业、乡村教育等机遇,毕业后选择返乡就业,成为扎根基层的“新农人”、乡村振兴专干等,推动人才“回流”。

增强情感认同,激发青年服务意愿。大学生假期返乡实践活动成为连接青年学子与家乡情感的桥梁。通过志愿服务、企业调研、文化体验等活动,大学生们亲身感受家乡风土人情、经济社会的发展,通过参与乡村环境整治、困难群体帮扶等具体工作,改变对基层“条件差、机会少”的刻板印象,为未来选择回乡发展、投身家乡建设奠定了坚实的情感基础。同时,通过团组织及市级融媒体的扩大宣传和优秀示范,广泛激发了关注家乡、服务家乡的情感共鸣,成为人才汇聚的重要动力源泉。

优化知识结构,助力治理能力提升。大学生们凭借专业化、年轻化的知识和思维,积极参与基层治理工作,如政策解读、群众服务、线上问卷、短视频制作等,为基层工作注入了新的思路和方法,引领长效化、专业化的合作推进。各县、区实践活动的有效开展,吸引更多省内外高校通过建立实践基地、合作点等方式保持与基层政府、学校、基地等的稳定协同。基于优秀的实践资源和高度的组织支持,天镇县、云州区等分别与清华大学、山东大学等高校建立合作关系,形成“高校智力+地方需求”的协同模式,有效强化了人才交流,推动各类实践项目成为高校与地方共建的桥梁。

据介绍,下一步,大同共青团将聚焦“育才”与“留才”双向发力,持续优化大学生“返家乡”实践长效机制,完善学生实践激励机制,确保实践项目与基层需求、学生成长深度契合,真正让青年学子在服务家乡中 “受教育、长才干、作贡献”,为大同市全方位推进高质量发展涵养青春动能。