康世恩 血肉与智慧铸起通往延安的“钢铁走廊”

本报记者 陈彤 通讯员 晓心

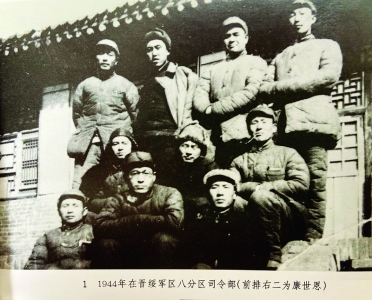

“晋绥八分区抗日根据地是晋绥抗日根据地的一部分,古交在晋绥八分区有着重要历史地位和贡献。这其中有一位晋绥八分区抗日根据地的开拓者、领导者,在古交留下了闪光的足迹,曾任国务院副总理,他就是晋绥八分区的年轻专员——康世恩。”2月4日,指着一张1944年在晋绥军区八分区司令部(驻地古交岔口关头村)的合影,曾参与编写《古交革命老区》一书的古交市史志办原主任杨中发向记者讲述了康世恩青年时的几则往事。

单人独马救同志

“康世恩1915年出生于河北怀安县,1935年参加了一二九学生爱国运动,1936年考入清华大学地质系,同年10月加入中国共产党。”杨中发告诉记者,抗日战争爆发后,康世恩曾任牺盟会太原中心区组织部长。

据杨中发介绍,1939年3月,阎锡山坚持反共投降立场,其嫡部暂编二旅驻在古交河口,借口报道失实突然抓走《抗战报》牺盟会一名工作人员,蓄意制造磨擦。这张小报是牺盟会和精建会(阎锡山的亲信组织)合办的。

时任牺盟会太原中心区负责人的康世恩接到报告后,认真分析了双方势态,决定和平解决。次日,康世恩怀揣驻在古交岔口关头的共产党军队决死4纵队负责人雷任民的亲笔信,单人独马奔赴暂二旅驻地,与旅长薛文教交涉,话锋直指对方寻衅闹事的“软肋”。薛自知理亏,答应立即放人。一场一触即发的武装冲突,消弭于笑谈中,充分显示了康世恩的镇定魄力和应急智慧。

1940年1月,经中共晋西北区党委批准,抗日民主的第八专员专署成立,顾永田被推选为专员,康世恩为副专员。2月,顾永田作战牺牲,康世恩接任专员,时年25岁。从此,康世恩率领八分区军民艰苦奋斗,直至抗战胜利。

“晋西北是晋绥抗日根据地的心腹地带,是延安中共中央和陕甘宁边区与各敌后抗日根据地联系的主要通道。”杨中发说,康世恩任专员的八分区处于整个晋西北对敌斗争的最前沿,背靠吕梁山,面对晋中平川。

“空室清野”抗“三光”

1940年4月以后的两三年中,日寇连续对根据地进行了多次大的围剿和扫荡,实行毁灭性的“三光政策”。康世恩与八分区的抗日军民夜以继日地转战在吕梁山上。

“那个时候,专署机关经常转移,有几次遇到敌人突袭包围,处境十分危险。”杨中发介绍说,生活更是艰难,寒冬腊月露宿山头。有时几天、十几天吃不上熟食,只能以野果充饥,以积雪和冰凌解渴。

在这样艰苦的条件下,康世恩和八分区军民坚持同敌人斗争。用“空室清野”来对付敌人的“三光政策”,以地雷战、麻雀战和敌人周旋,杀伤敌人的有生力量。为巩固抗日新政权,有效坚持对敌斗争,解决经济困难,康世恩领导八分区专署坚决贯彻执行晋西北行署的指示,在古交境内开展了轰轰烈烈的“四大动员”运动,宣传发动广大人民群众主动支援部队 “献粮、献钱、扩军、做军鞋”。仅1940年一年,八分区就集粮9万多担,献金18万多元,扩军15800名,做军鞋118000多双。

1942年12月至1943年7月“挤敌人”斗争的胜利,让晋绥八分区抗日根据地初步赢得了一个相对稳定的环境。康世恩贯彻落实中共中央“十大政策”,在八分区部署从军事、政治、经济、文化等各个方面全面开展对敌斗争。

杨中发告诉记者,在八分区开展的军民大生产运动中,康世恩在关头村亲自参加翻地、扫街、烧草、积肥等劳动。他还在麻会村亲自领导组织变工队,用算账的办法,给农民说清变工的好处,劳武结合的办法,对粮食种籽等困难的解决也作了具体的商定,决定:民兵因战斗误工,不扣工;村干部因公误工,在抗战勤务以内者,不顶工;超过抗战勤务,由全村设法调剂。这些具体问题解决以后,大部分农民都愿意参加变工队,参加者共53户,占到全村的大半。

“钢铁走廊”通延安

杨中发表示,当年,迎送中央和部队领导同志从敌占区过境到延安开会或工作,是八分区的重要任务之一。康世恩曾多次组织队伍护送,圆满完成任务。

1943年秋,彭德怀、刘伯承从太行山前线回延安,路过晋绥。康世恩和地委副书记张永清带领一个排的武装,担负保护和接送的任务。彭德怀化装成一个放羊老头,刘伯承化装成农民,护送的有20多名便衣警卫战士。

他们从山西太岳边区出发,一夜步行90多里,摸黑通过晋中平原日寇占领区,进入晋绥边区。由于天黑路生,彭德怀一行没有从预先约定的山口进来,双方没有接上头,天亮后不便活动,就在一个村子里隐蔽起来。

这个村子紧靠敌人碉堡,处境十分危险。康世恩没有接到彭德怀和刘伯承,万分焦急,就派出部队以班为单位,下山到敌占区分头去找。到了下午,彭德怀隐蔽的村子里出来一个地下党员向康世恩报告,说村里来了一些生人,其中有一个放羊老头,康世恩这才得到消息。

由于离敌人太近,白天不能去接,一直等到晚上才把彭德怀和刘伯承接到山上根据地来,一行又在关头村宿居三日后平安到达延安。

据杨中发介绍,根据相关资料记载,1937年至1945年八年间,八分区交通线安全接送中央领导同志、重要代表800多人和数以万计的干部,八分区军民用汗水、鲜血和生命铸成了这条“钢铁走廊”,使它直通革命圣地——延安,通向抗日战争的胜利。

精神永存载史册

1946年3月,康世恩结束八分区专员工作,调任军职。六年间,康世恩和其他领导人一起同八分区军民开创了团结一致、胸怀大局、不辱使命、奋勇向前的晋绥八分区精神,功绩彪炳史册。新中国成立后,康世恩成为新中国石油工业的开拓者、领导者之一。

1978年,康世恩被任命为国务院副总理。1986年6月时任国务委员的康世恩旧地重游视察古交矿区建设,瞻仰了睦联坡烈士陵园,并挥毫题词:“发扬战争年代的英雄气概,建设现代化新煤都”。1995年,康世恩在北京逝世,享年80岁。

“历史永远都不会被忘记,让我们铭记,今天的幸福生活,是千万革命前辈用鲜血换来的。”杨中发说,这同时也是启示我们,在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程中,晋绥八分区精神仍然是我们继续前进的强大精神动力。

“晋绥八分区抗日根据地是晋绥抗日根据地的一部分,古交在晋绥八分区有着重要历史地位和贡献。这其中有一位晋绥八分区抗日根据地的开拓者、领导者,在古交留下了闪光的足迹,曾任国务院副总理,他就是晋绥八分区的年轻专员——康世恩。”2月4日,指着一张1944年在晋绥军区八分区司令部(驻地古交岔口关头村)的合影,曾参与编写《古交革命老区》一书的古交市史志办原主任杨中发向记者讲述了康世恩青年时的几则往事。

单人独马救同志

“康世恩1915年出生于河北怀安县,1935年参加了一二九学生爱国运动,1936年考入清华大学地质系,同年10月加入中国共产党。”杨中发告诉记者,抗日战争爆发后,康世恩曾任牺盟会太原中心区组织部长。

据杨中发介绍,1939年3月,阎锡山坚持反共投降立场,其嫡部暂编二旅驻在古交河口,借口报道失实突然抓走《抗战报》牺盟会一名工作人员,蓄意制造磨擦。这张小报是牺盟会和精建会(阎锡山的亲信组织)合办的。

时任牺盟会太原中心区负责人的康世恩接到报告后,认真分析了双方势态,决定和平解决。次日,康世恩怀揣驻在古交岔口关头的共产党军队决死4纵队负责人雷任民的亲笔信,单人独马奔赴暂二旅驻地,与旅长薛文教交涉,话锋直指对方寻衅闹事的“软肋”。薛自知理亏,答应立即放人。一场一触即发的武装冲突,消弭于笑谈中,充分显示了康世恩的镇定魄力和应急智慧。

1940年1月,经中共晋西北区党委批准,抗日民主的第八专员专署成立,顾永田被推选为专员,康世恩为副专员。2月,顾永田作战牺牲,康世恩接任专员,时年25岁。从此,康世恩率领八分区军民艰苦奋斗,直至抗战胜利。

“晋西北是晋绥抗日根据地的心腹地带,是延安中共中央和陕甘宁边区与各敌后抗日根据地联系的主要通道。”杨中发说,康世恩任专员的八分区处于整个晋西北对敌斗争的最前沿,背靠吕梁山,面对晋中平川。

“空室清野”抗“三光”

1940年4月以后的两三年中,日寇连续对根据地进行了多次大的围剿和扫荡,实行毁灭性的“三光政策”。康世恩与八分区的抗日军民夜以继日地转战在吕梁山上。

“那个时候,专署机关经常转移,有几次遇到敌人突袭包围,处境十分危险。”杨中发介绍说,生活更是艰难,寒冬腊月露宿山头。有时几天、十几天吃不上熟食,只能以野果充饥,以积雪和冰凌解渴。

在这样艰苦的条件下,康世恩和八分区军民坚持同敌人斗争。用“空室清野”来对付敌人的“三光政策”,以地雷战、麻雀战和敌人周旋,杀伤敌人的有生力量。为巩固抗日新政权,有效坚持对敌斗争,解决经济困难,康世恩领导八分区专署坚决贯彻执行晋西北行署的指示,在古交境内开展了轰轰烈烈的“四大动员”运动,宣传发动广大人民群众主动支援部队 “献粮、献钱、扩军、做军鞋”。仅1940年一年,八分区就集粮9万多担,献金18万多元,扩军15800名,做军鞋118000多双。

1942年12月至1943年7月“挤敌人”斗争的胜利,让晋绥八分区抗日根据地初步赢得了一个相对稳定的环境。康世恩贯彻落实中共中央“十大政策”,在八分区部署从军事、政治、经济、文化等各个方面全面开展对敌斗争。

杨中发告诉记者,在八分区开展的军民大生产运动中,康世恩在关头村亲自参加翻地、扫街、烧草、积肥等劳动。他还在麻会村亲自领导组织变工队,用算账的办法,给农民说清变工的好处,劳武结合的办法,对粮食种籽等困难的解决也作了具体的商定,决定:民兵因战斗误工,不扣工;村干部因公误工,在抗战勤务以内者,不顶工;超过抗战勤务,由全村设法调剂。这些具体问题解决以后,大部分农民都愿意参加变工队,参加者共53户,占到全村的大半。

“钢铁走廊”通延安

杨中发表示,当年,迎送中央和部队领导同志从敌占区过境到延安开会或工作,是八分区的重要任务之一。康世恩曾多次组织队伍护送,圆满完成任务。

1943年秋,彭德怀、刘伯承从太行山前线回延安,路过晋绥。康世恩和地委副书记张永清带领一个排的武装,担负保护和接送的任务。彭德怀化装成一个放羊老头,刘伯承化装成农民,护送的有20多名便衣警卫战士。

他们从山西太岳边区出发,一夜步行90多里,摸黑通过晋中平原日寇占领区,进入晋绥边区。由于天黑路生,彭德怀一行没有从预先约定的山口进来,双方没有接上头,天亮后不便活动,就在一个村子里隐蔽起来。

这个村子紧靠敌人碉堡,处境十分危险。康世恩没有接到彭德怀和刘伯承,万分焦急,就派出部队以班为单位,下山到敌占区分头去找。到了下午,彭德怀隐蔽的村子里出来一个地下党员向康世恩报告,说村里来了一些生人,其中有一个放羊老头,康世恩这才得到消息。

由于离敌人太近,白天不能去接,一直等到晚上才把彭德怀和刘伯承接到山上根据地来,一行又在关头村宿居三日后平安到达延安。

据杨中发介绍,根据相关资料记载,1937年至1945年八年间,八分区交通线安全接送中央领导同志、重要代表800多人和数以万计的干部,八分区军民用汗水、鲜血和生命铸成了这条“钢铁走廊”,使它直通革命圣地——延安,通向抗日战争的胜利。

精神永存载史册

1946年3月,康世恩结束八分区专员工作,调任军职。六年间,康世恩和其他领导人一起同八分区军民开创了团结一致、胸怀大局、不辱使命、奋勇向前的晋绥八分区精神,功绩彪炳史册。新中国成立后,康世恩成为新中国石油工业的开拓者、领导者之一。

1978年,康世恩被任命为国务院副总理。1986年6月时任国务委员的康世恩旧地重游视察古交矿区建设,瞻仰了睦联坡烈士陵园,并挥毫题词:“发扬战争年代的英雄气概,建设现代化新煤都”。1995年,康世恩在北京逝世,享年80岁。

“历史永远都不会被忘记,让我们铭记,今天的幸福生活,是千万革命前辈用鲜血换来的。”杨中发说,这同时也是启示我们,在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程中,晋绥八分区精神仍然是我们继续前进的强大精神动力。